Una delle ultime raccolte di Saba, Mediterranee, esplicita coerentemente cosa significhi essere poeta: dire la verità, essere onesto, usare parole semplicissime nel raccontare la complessità. Scrivere versi significa svelare, nominare pubblicamente e con coraggio il desiderio. Allora la storia più difficile da raccontare è quella che si dispiega sotto l’ombra di parole “trite” come amore, fiore, dolore, cuore. Parole che i poeti eviterebbero come fossero, in assenza di ispirazione, un porto franco, luogo della commozione. La poetica della semplicità di Saba invece fa in modo che le cose nominate – il desiderio e l’oggetto del desiderio – siano proprio quelle, senza simboli. E così nel denudarsi si impone un pudore, una paura, un freno o un’astuzia formale che tiene discosto il dilemma decisivo.

Ciò che mi sembra presente in Saba è la latitanza del taglio finale che scioglie la nevrosi – il dolore – , in attesa del quale c’è un moto di avvicinamento al mondo che sta fuori, e poi a quello che preme dentro: un continuo stare a vedere la vita degli altri e vivere un sentimento malinconico di estraneità per la bellezza. Il nodo è sciolto artisticamente soprattutto in vecchiaia, nell’ultima opera incompiuta, che è il lungo racconto dal titolo Ernesto. E il nodo è il desiderio per ciò che è vietato. E nel divieto – nel dolore – nell’impedimento di una manifestazione aperta e serena dell’amore omosessuale, c’è l’occasione dell’adesione al fondo della propria natura.

L’ultima opera smonta le ultime impalcature poetiche – versificatorie o linguistiche, – e pone davanti al lettore un incanto espressivo che riscatta dai dubbi, dalle reticenze finali, dalle inibizioni del percorso di Saba. Alla luce di Ernesto le poesie di Saba già di per sé estremamente chiare nel dettato, s’illuminano di un sole meridiano che spegne le ombre. Il poeta non poteva che ambire alla semplice verità dell’amore – e del desiderio – poiché lui, nella “brama”, e quindi in un certo tipo di poesia estetizzante o ermetica, ha trovato il senso di colpa.

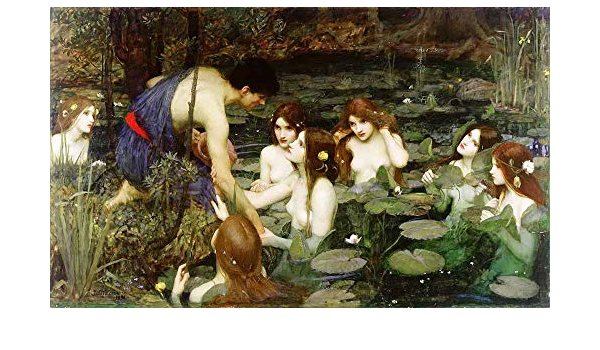

La poesia è dunque un ritorno all’età dell’errore: desiderare la fanciullezza, lo svelamento di quel primo gesto di amore felice. “Con paura il cuore / le si accosta, che più non l’abbandona” scrive. Ed è questa verità vissuta che ha un acquisto in felicità luminosa, nella dimensione profana, pagana, carnale. Erede di Saba è certamente Sandro Penna, la cui disinvoltura non è figlia della ricerca.

La perdita della vita è meno rovinosa se salvata dalla parola poetica che ha espressione – proprio quella espressione – quella che appartiene al poeta, al fondo – anche impuro – del poeta. Il coraggio del poeta. E dal momento che l’acquisto è intellettuale, e l’isola beata è una meta, Saba è un po’ come Ulisse, la sua terra è terra di nessuno, la vita un deambulare per ritornare in una patria sconvolta dalla morte.

Ti dico addio quando ti cerco Amore

come il mio tempo e questo grigio vuole.

Oh, in te era l’ombra della terra e il sole,

e il cuore d’un fanciullo senza cuore.

Saba quindi non può essere più sincero e chiaro, niente fumo nebbie allegorie metafore. Quando ti cerco, Amore, ti trovo solo nel ricordo. E ti dico Addio. E l’addio è davvero un fare un passo indietro e additare alla vita vera, come un trapasso di vento.

Il fanciullo di Saba allora non è quello di Pascoli, uno sguardo profondo sulle cose; neanche quello di D’Annunzio, divinità nuova. In Saba il fanciullo non è un simbolo. Ma la condizione anagrafica e biologica di chi ha avuto in rivelazione la pienezza della vita in una totale e incosciente adesione col proprio “desiderio”, adesione del corpo alla natura.

Il fanciullo allora è divino, ma è morto, di lui è rimasto il ricordo di un eden laico.

©fg

Lascia un commento